雨のたびに水たまりができる、勾配の数字が合っているか不安…そんな悩みは、基準と計算を押さえれば解決できます。水勾配は「1/100=1%」が屋外土間や外構での目安、駐車場では0.5~2%がよく使われます。ベランダや陸屋根は防水仕様により最低0.5~1%が一般的で、流れ方向の設計が要です。

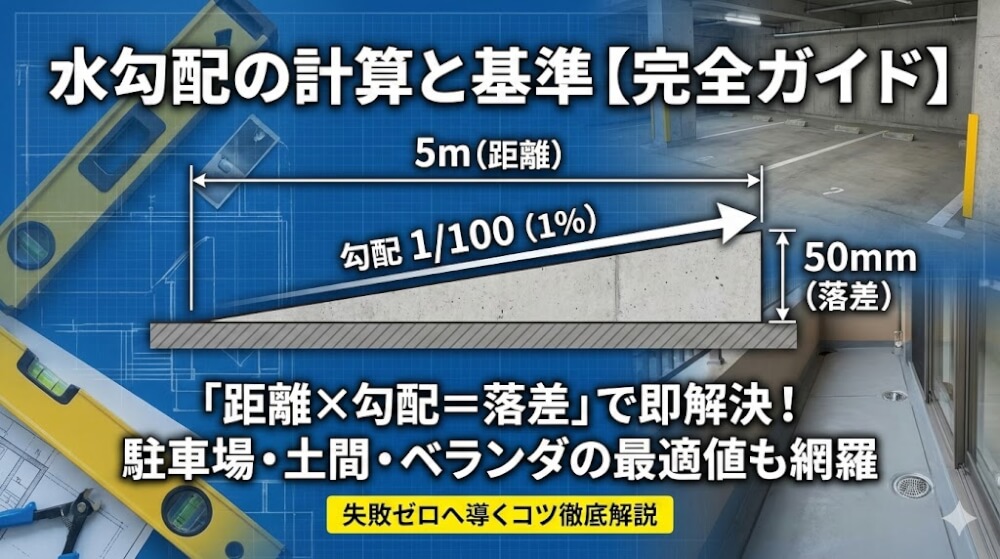

本記事では、1/100や1/50を「距離×勾配=落差」で即算し、5mなら50mm、10mなら100mmといった現場換算を具体例で解説。角度(度)への近似や誤差の考え方、暗算のコツも紹介します。さらに、駐車場・土間コン・アスファルト・ベランダでの最低値と仕上げの注意、排水桝までの誘導設計を現場目線でまとめます。

外構と建物全体で水の流れを揃える設計や、勾配不足の補修(面分割・排水溝追加など)も網羅。公共工事や住宅の実務で用いられる数値を踏まえ、初心者でも迷わないように要点だけを整理しました。読み終えるころには、あなたの現場で「どれだけ下げるか」が一発で判断できるはずです。

水勾配の基本をサクッと理解できる意味と役割を初心者目線で解説

水が流れる勾配の作り方と失敗しないバランスのコツ

雨水が自然に排水口へ向かって流れるように、床や地面にわずかな傾き(=水勾配)を付けます。一般的な目安は1%(1/100)前後で、ベランダや土間コンクリート、駐車場では1/50(2%)もよく採用されます。ポイントは、距離に対して必要な高低差を正確に計算し、施工時にムラなく均一に仕上げることです。例えば3mの通りで1/100なら3cmの落差、1/50なら6cmの落差を確保します。勾配が弱すぎると水たまり、強すぎると歩行性や駐車性が低下します。以下のポイントを押さえると安定します。

- 基準値を用途で選ぶ:ベランダは1/50付近、駐車場や外構は1/100~1/50

- 直線で通りを出す:レーザーや水準器で高さ管理

- 排水口へ一方向:複数方向へ流さない

- 段差と干渉を確認:扉や門扉、側溝の高さと矛盾しない

上手な作り方は「必要最小限の傾き」と「仕上げの平滑性」の両立です。歩行やタイヤの転がりを想像して、見た目と機能のバランスを最適化しましょう。

水勾配を設計・施工する場面では、実際に住宅や不動産の現場でどのような働き方やキャリア形成が行われているかも知っておくと、仕事全体のイメージがつかみやすくなります。水勾配の知識を活かせる住宅・不動産業界の転職情報を把握したい方は、現場目線で解説された次の記事も参考になります。

水切り勾配の押さえておくべき外構での実用例

外構排水勾配は敷地全体を一筆書きの流れに設計するのがコツです。建物際からアプローチ、駐車場、側溝へと流れの方向を揃えると、水が迷わず集水されます。よく使う勾配と使い分けを整理します。

| 部位・用途 | 目安勾配と計算例 | 設計の狙い |

|---|---|---|

| 駐車場(コンクリート/アスファルト) | 1/100~1/50:5mで5~10cm落差 | 水たまり防止と駐車性の両立 |

| アプローチ・通路 | 1/100前後:3mで約3cm落差 | 歩行性と滑りにくさの確保 |

| ベランダ・庇下 | 1/50付近:2mで約4cm落差 | 雨吹き込み時の速やかな排水 |

| 陸屋根・バルコニー防水 | 1/200~1/100:10mで5~10cm落差 | 仕上げの平滑性とドレン集水 |

外構ではまず高い基準点を決め、終点の側溝や集水桝へ向けて連続した勾配線を通します。扉やシャッターのクリアランス、段差解消プレートの角度、周辺道路の標高に矛盾がないかを事前に通しで確認すると、後戻りのない設計になります。

水勾配の計算方法や角度の出し方を現場目線でリアル解説

1/100や1/50の勾配はミリでどう計算する?一発変換の方法を伝授

水勾配は「距離に対する落差」で表します。基本式は、落差(mm)=水平距離(mm)×勾配比です。例えば1/100なら1mごとに10mm下がり、1/50なら1mごとに20mm下がります。駐車場や土間コンクリート、ベランダ、陸屋根など用途で基準は変わりますが、現場ではミリ換算が最速です。5mの通路で1/100なら落差は50mm、1/50なら100mmです。角度表記やパーセント表記に迷ったら、1/100=1%、1/50=2%と覚えると計算が安定します。長距離でも同じで、10m×1/100は100mm、10m×1/50は200mmの落差です。水たまりを避けたい駐車場は2%目安が実務的で、アスファルト舗装でも同等の勾配が機能します。配管や排水経路では過度な勾配は流速が上がりすぎるため、基準に合わせて設計しましょう。

- 距離×勾配比=落差をミリで即算

- 1/100は1%で1mあたり10mm

- 1/50は2%で1mあたり20mm

補足として、図面がセンチ表記なら落差(cm)=距離(m)×勾配(%)で直感的に扱えます。

1/100の勾配を度数で確認!パーセントと角度の分かりやすい変換術

現場で角度確認が必要なときは、勾配を角度へ近似します。小さな傾斜ではtanθ≈θ(rad)が使えるため、角度(度)=arctan(勾配比)を覚えておくと便利です。代表値は、1/100(=0.01)が約0.57度、1/50(=0.02)が約1.15度です。パーセント換算は勾配比×100で、1/100は1%、1/50は2%になります。仕上げ面の塗装や防水シートの施工では、角度よりパーセントでの指定が主流なので、角度は最終チェック用と割り切ると効率的です。レーザーや水準器で高さ差を測る際の許容誤差は、長さ10mで±3~5mm程度を一つの目安にすると、屋根やベランダの防水性能を損なわず仕上がります。角度表示が必要な打合せでは、1%≈0.57度と端的に伝えると合意がスムーズです。

| 表記 | 比 | パーセント | 角度(度) |

|---|---|---|---|

| 1/200 | 0.005 | 0.5% | 約0.29 |

| 1/100 | 0.01 | 1% | 約0.57 |

| 1/50 | 0.02 | 2% | 約1.15 |

数値は現場での目安です。検査はパーセントと落差で統一すると認識ズレを防げます。

勾配計算ツールいらず!水勾配暗算の裏ワザ

工具なしで即決するなら暗算ルールが効きます。覚えるのは二つだけです。1/100は「10mで100mm、1mで10mm」、1/50は「10mで200mm、1mで20mm」。ここから距離をかけ戻すだけで、駐車場や庭の整地、土間コンクリートの打設前に高さ基準を決められます。実際の段取りは次の手順が早いです。

- 距離をmで押さえる(例:5m、8m、12m)

- 勾配を決める(1/100=1%、1/50=2%)

- 10mあたりの落差を思い出す(1%で100mm、2%で200mm)

- 距離比で割り戻す(5mなら半分、8mなら0.8倍)

- 基準点に落差を当て、高さをピン打ち

- 5m×1%→50mm、5m×2%→100mm

- 8m×1%→80mm、8m×2%→160mm

この暗算で水勾配の付け方がブレず、庭勾配の方向決めや排水桝への落としも素早く確定できます。基準出しはレーザーで最終確認し、仕上げで±3mm以内に収めると水たまりを抑えられます。

水勾配の基準や最低勾配を使い分け!用途ごとの最適な数値まとめ

駐車場や土間コンクリートに必要な最低水勾配とおすすめの傾斜とは

車庫土間や土間コンクリートでの水勾配は、最低でも1/100(1%)、実用面では1/50(2%)前後が扱いやすい目安です。1/100は雨量が少ない地域や排水口が近い配置で機能しますが、水たまりのリスクを抑えるなら1/50が堅実です。距離3mで1/50なら高低差は約6cm、同じ距離で1/100なら約3cmとなります。勾配をきちんと確保できない敷地では、排水桝の増設や側溝の追加で流路を短くするのが定石です。アスファルト舗装の場合も考え方は同じで、駐車場は2~3%が一般的です。歩行や駐車の快適性を損なわない範囲で、雨水の経路を最短化する配置計画を優先しましょう。

- 推奨値:駐車場は2%前後、土間は1~2%

- 最低値の考え方:雨水量と排水距離を見て1%か2%を選択

- 注意点:排水方向と高低差を現地で実測し、隣地へ流出しない計画にする

補足として、土間コンの目地は流路を遮らない割付にすると、水はけが安定します。

ベランダや陸屋根で失敗しない水勾配の最低値と防水の違いを徹底比較

ベランダや陸屋根は防水仕様で必要勾配が変わります。一般的に、シート防水は1/100(1%)以上、ウレタン塗膜防水は1/100~1/200(0.5~1%)が目安です。屋根面が広いほど流下距離が伸びるため、1/200では滞留しやすく、排水口を増やすか1/100へ調整するのが安全です。小面積のベランダは1/50を採ると水はけは良い一方で、角度が付きすぎて家具や置き場に影響が出るため、1/100程度で排水ドレン位置を最適化する方法がバランスに優れます。陸屋根では断熱や仕上げ厚を踏まえた勾配下地(セルフレベリングや樹脂モルタル)が有効で、排水ドレン周囲は水切りのための局所的な落とし込みを確保します。

| 部位・仕様 | 最低勾配の目安 | 実務のおすすめ | 要点 |

|---|---|---|---|

| ベランダ(小面積) | 1/100 | 1/100~1/50 | 家具や歩行性と水はけの両立 |

| 陸屋根(広面積) | 1/200 | 1/100 | 排水口増設で滞留回避 |

| シート防水 | 1/100 | 1/100 | 継ぎ目付近の水溜まり防止 |

| ウレタン塗膜 | 1/200 | 1/100 | 施工誤差吸収に余裕を持つ |

番号で進めると設計がスムーズです。

- 仕上げと防水種類を確定する

- 排水口の数と位置を先に決める

- 水勾配(1/100基準)で高低差を算出する

- 勾配下地の厚みと干渉箇所を調整する

- 完了時に通水試験で水たまりを確認する

ベランダや陸屋根は最低勾配の確保と排水口の近接配置が要で、見た目よりも排水性能を優先すると長期トラブルを避けやすくなります。

駐車場と土間コンクリートで水勾配をしっかり付けて水はけ抜群にするコツ

コンクリート土間で水勾配をきれいに仕上げる手順とプロのテクニック

土間コンクリートは仕上がり勝負です。狙いの水勾配をキープするには、下地で九割決まります。一般的な外構では1/50(2%)から1/100(1%)の範囲が目安で、駐車場は水たまり防止を優先して1/50に寄せると安心です。下地整正では糸やレーザーで基準高さを出し、目潰し砕石を転圧して沈下を抑えます。打設はスロープ方向へコンクリートを流し過ぎないように配分し、定木(ガイド)を勾配通りに設置して均しを行います。コテ仕上げは粗均し→中押さえ→金ゴテか刷毛引きで、勾配を崩さない軽いタッチがコツです。温度収縮を見越した収縮目地を配置し、排水口周りはわずかに強めの傾斜で集水性を高めます。打設後の散水養生でひび割れを抑えると、見た目も機能も長持ちします。

- 1/50〜1/100の勾配設定で水たまりを回避

- 定木・糸・レーザーで高さ基準を明確化

- 刷毛引き仕上げで滑りと排水のバランスを確保

補足として、夏場は硬化が早いので班分けと人員配置を先に決めておくと仕上がりが安定します。

土間排水勾配で雨水マスへスマートに誘導するポイント

雨水マスへスムーズに導く鍵は、勾配の向きを最初に固定することです。最短距離でマスに落とすのが基本ですが、出入口や建物基礎に向けないよう注意します。勾配は原則として1/50を確保し、面積が広い場合は流れを二方向に分けると水路が細くなり停滞を抑えられます。マス周囲は径30〜50cm程度で1/33程度まで局所的に強めると集水が安定します。地盤が水平でない敷地は、砕石層の厚さで調整し、見切り材や縁石の天端も勾配に合わせて設定します。側溝に接する場合は、側溝縁を最終基準高さにして逆勾配を防ぎます。建物側の犬走りやベランダ、防水の取り合いでは立上り防水の最低高さを確保し、水が戻らないように外向きの傾斜で統一します。

| 項目 | 推奨値・考え方 |

|---|---|

| 基本勾配 | 1/50(2%)を基準、土間や駐車場で有効 |

| 緩勾配の目安 | 1/100(1%)は仕上げ精度と排水口配置が前提 |

| 局所勾配 | マス周りは最大で約1/33まで強化可 |

| 勾配方向 | 建物から外へ、側溝・雨水マスへ直線的に |

| 目地計画 | 勾配に沿わせ、溝が水路を分断しない配置 |

テーブルの数値は一般的な屋外施工で使いやすい基準です。現場条件で微調整してください。

駐車場の水はけ勾配と車の乗り入れ快適性を両立させる裏技

駐車場は水はけと走行性の両立が肝心です。勾配が緩すぎると水たまり、強すぎるとバンパー擦りや雨天時の空転を招きます。乗り入れ部は特にシビアで、縁石から敷地内へは1/50前後に抑え、縦断勾配と横断勾配を分けて設計すると操作性が向上します。過大勾配の代表は10%で、短距離なら通行は可能でも日常使いでは負担が大きく、積雪時の安全性も低下します。快適性を高める裏技は、車輪通過帯だけわずかにフラット幅を設ける方法です。見た目の傾斜は維持しつつ、車輪ラインの微調整で体感勾配を軽減できます。表面仕上げは刷毛引きや太めのスリップ防止目地が有効で、雨天でも発進しやすくなります。さらに排水口は車輪動線外に置き、蓋のガタつきや振動を避けると快適です。

- 勾配計画を縦断1/50、横断1/80程度に分配する

- 車輪通過帯の幅をタイヤ中心間隔に合わせてフラット化する

- 乗り入れ境界は段差解消材で段切りし擦りを防ぐ

- 排水口は走行ライン外へ配置し騒音と振動を低減

- 仕上げは刷毛引きで排水性とグリップを両立する

番号の順で検討すると、走行性と排水性のバランスが取りやすくなります。

アスファルト舗装や外構で水勾配を設計する!キレイに流れる排水計画ガイド

アスファルト舗装で水勾配を守る!基準や施工の落とし穴

アスファルト舗装の要は、表層と基層で連続した排水経路をつくることです。一般に車道や駐車場は1/50(2%)前後、歩道や園路は1/100(1%)程度が目安になります。雨量や舗装面の粗さ、集水桝の位置により最適値は変わるため、設計段階で流下方向を明確にして高さ基準を決めます。施工では基層の不陸放置や横断勾配不足が水たまりの主因です。転圧不足で沈下が起きると完成直後は良好でも数カ月で排水性能が落ちます。仕上げ前に糸張りやレベルで高低差を確認し、端部やスロープは段差を作らないよう丁寧に仕上げます。特に駐車場では車輪跡が凹みやすいため、基層の締固めと勾配の余裕を1/50程度確保し、平坦性と排水性のバランスを優先します。

- ポイント:基層で勾配を作り、表層で微調整する

- 注意:横断勾配が不足すると縦断方向だけでは排水しにくい

- 推奨:駐車場は2~3%、歩行空間は1%前後を目安に検討

下地から一体で水を流す設計にすると、局所的な水たまりや舗装劣化を抑えやすくなります。

外構排水勾配で側溝や集水桝も効果的に配置するノウハウ

敷地全体の外構は、地盤高と建物基礎、道路側溝の関係を起点に水の「始点」と「終点」を結ぶ発想が重要です。水勾配は面だけでなく線(排水路)でも考え、動線や景観を損なわずに集水桝へ誘導します。庭や土間コンクリートは1/100~1/50の範囲で使い分け、植栽帯や透水性舗装と組み合わせると流量ピークを緩和できます。複雑な敷地は分割勾配で段階的に集水点へ寄せ、桝の深さと管径に応じて最低流下勾配を守ります。屋根やベランダの吐水位置も考慮し、雨樋の排水先と地上の流下経路が競合しないようにします。施工前にレベル測量で現況高低差を把握し、完成後の逆勾配や水たまりを防ぐための余裕を確保します。

| 部位 | 目安勾配 | 設計の狙い |

|---|---|---|

| 駐車場(土間・アスファルト) | 1/50~1/33 | 水たまり防止と走行性の両立 |

| アプローチ・歩道 | 1/100前後 | 歩行快適性と排水性のバランス |

| 庭・芝生縁 | 1/100~1/50 | 面排水と浸透の併用 |

| 集水桝~側溝への管 | 管径基準に従う | 詰まりと滞留の回避 |

表面で捌ききれない雨は点排水で受け、短い距離で確実に側溝へ逃す設計が有効です。

屋根やベランダ・陸屋根で水勾配と防水が仲良しになる秘密

陸屋根で水勾配を付ける基本とシート防水でもう失敗しないコツ

陸屋根は面積が広く水たまりが生じやすいため、下地で適切な水勾配を先に作ることが肝心です。一般に陸屋根の目安は1/100(1%)前後、納まりや仕上げ高さに余裕があれば1/100〜1/200の範囲で計画します。ポイントは排水経路を一本化し、ドレンより離れた高点から低点へ緩やかに傾斜を連続させることです。シート防水は面の平滑性と入隅・立上りRの安定が耐久性を左右します。そこで下地は不陸3mm以内を目安に調整し、ドレン周りは皿状に局部勾配を付けて滞留を防ぎます。最低値の考え方は「広い面は1/100、ドレン周りは局所的に1/50程度」で、水を確実に呼び込む構成が有効です。

- 重要ポイント

- 下地勾配形成が先、防水は追従が原則

- ドレンは最下点かつ複数で冗長化

- 入隅緩和と平滑性確保でシート防水の耐久性向上

下地とドレン位置が決まると、配管・立上り高さ・断熱厚の調整がスムーズになり、施工後の手直しを減らせます。

ベランダの水勾配でサッシ水切りもバッチリ納める秘訣

ベランダは開口部が近く、サッシ水切りと排水ドレンの位置関係が防水の成否を左右します。床面は1/50(2%)程度を基本に、サッシ側を高点、ドレン側を低点に設定します。サッシ下端と仕上げ面のクリアランスは最低30mm以上を確保し、水切りからの跳ね返りや吹き込みを抑えます。立上りは防水層で150mm以上を基準に、手すり脚部や外壁との取り合いは連続防水で切れ目を作らないことが大切です。ドレンは隅からやや内側に配置し、雨水が隅に滞らないよう面の流れを誘導します。点検しやすい位置にストレーナーを設け、落ち葉や土砂で目詰まりしないようにします。

| 部位 | 目安・基準 | ねらい |

|---|---|---|

| 床勾配 | 1/50前後 | 短距離で確実に排水 |

| 立上り | 150mm以上 | 吹き込みに備える |

| サッシ下端隙間 | 30mm以上 | 跳ね水対策 |

| ドレン位置 | 隅寄りの低点 | 滞留防止と点検性 |

仕上げ厚や見切り材の高さも合わせて整理すると、実測の水勾配が設計値どおりに出せます。

水勾配の現地調査や測り方をマスター!ズレなし実測の超実践テク

庭の整地で水勾配をどちらに付ける?外構排水へ導くプロ目線の判断

庭での水勾配は、原則として建物から離す方向に取り、雨水を外構排水へ導くのが基本です。ポイントは三つあります。まず、敷地内の排水経路を固定すること。側溝、集水桝、道路側の排水の位置を確認し、1/100(1%)から1/50(2%)の範囲で最低勾配を確保します。次に、隣地への越境流下を避けること。境界側に縁石や浅い排水溝を設け、水たまりや地盤流出を防ぎます。最後に、高低差と使い勝手の両立です。駐車場は2%前後が実用的で、通路やテラスは1%程度が歩きやすいです。屋根やベランダの排水方向と外構水勾配基準を一致させると、雨量が多い日でも流れが破綻しません。造成時の土量配分を見込み、土間コンクリートやアスファルト舗装の仕上げ高さを決めると施工のやり直しを防げます。

- 建物から遠ざける勾配で基礎を乾燥状態に保つ

- 隣地へ流さない設計と集水桝で敷地内完結

- 1/100〜1/50を目安に用途ごとに配分

- 事前に道路側の排水能力を確認して逆流を回避

補足として、既存地盤が道路より低い敷地では一部暗渠やポンプアップを検討します。

庭の水勾配の測り方やDIYで絶対失敗しない安全ポイント

DIYでの実測は、基準線を決めてから道具を使い分けるとズレなしで進みます。安全と精度を両立するための手順を示します。測定は必ず二人以上で行い、足場の確保と感電・転倒のリスク管理を徹底します。レーザーや水平器で勾配1/100土間や駐車場の傾斜を可視化し、数値はメジャーで高低差に直すと判断が早くなります。地中の配管や電気の位置を事前に把握して掘削事故を防止し、雨天時は測量を避けます。

| 道具 | 使いどころ | コツ |

|---|---|---|

| レーザー水平器 | 敷地全体の基準高さ出し | 受光器の感度を中に設定し日中でも視認性を確保 |

| 水平器+水糸 | 短距離の勾配確認 | 糸のたわみを避けるため支点間を短く保つ |

| メジャー(5〜10m) | 高低差の実測 | 1/50は10mで20cm、1/100は10mで10cm |

| 自記水準器 | 長距離の精密測量 | ベンチマークを複数設定し誤差伝播を抑える |

| チョーク/スプレー | 仕上げライン | 施工中の視認性を高めズレを防ぐ |

補足として、マーカーは雨で流れるため作業直前に印を更新します。

- 基準点を設定し、レーザーで敷地全体の水平ラインを作る

- 目標勾配(例:水勾配1/100)から必要高低差を計算する

- 水糸で流れ方向を可視化し、要所に杭を打つ

- メジャーで各杭の設計高さをマーキングする

- 施工中は各工程で再測し、水勾配計算と実測の差分を都度修正する

補足として、粉塵対策のマスクと保護メガネを着用し、重機周辺では合図者を立ててください。

現場で水勾配を素早く暗算するには、数字の扱いに慣れることが欠かせません。勾配計算の基本を押さえつつ、マーケティングや営業にも通じる「数字に強くなる」考え方を身につけておくと、施主への説明や見積り提案の説得力も高まります。

参考:日本マーケティング・リテラシー協会 <JMLA – Japan Marketing Literacy Association >

施工現場で起こる水勾配の失敗例と補修テクを徹底ガイド

土間コンクリートの水勾配が足りないとどうなる?事例で解説

土間コンクリートで水勾配が不足すると、硬化後すぐに水たまりが残りやすく、乾燥ムラや白華が起きて外観を損ねます。気温が低い地域では凍結と融解の反復で表面が剥がれる凍害が進行し、早期のひび割れやスリップ事故の原因にもなります。原因は施工前の高さ管理不足や、打設後のコテ押さえで水が上に浮くブリーディングを過度に押さえ込む操作、排水方向の設計ミスが典型です。駐車場では車輪跡が排水を邪魔し、1/100の設定では実勢で勾配が取れないケースが出ます。外構で障害物(門柱や排水桝)が多い敷地では、単一方向の勾配計画が破綻しがちです。対策の基本は、事前にレーザー水準器で通り芯を確認し、最低でも1/100、可能なら1/50を狙うことです。仕上げ直後の見た目より、長さ方向の高低差を優先し、逃げ先に確実な排水経路を確保します。

- 水たまり→凍害→表面剥離の負の連鎖が起きやすいです

- 駐車場は交通荷重で微沈下し実効勾配がさらに低下します

- 設計時の排水方向と受け口の整合が崩れると不具合が顕在化します

補足として、周辺の土地や道路の既存高低差も事前確認しておくと、計画通りに水を逃がせます。

水勾配を確保できない現場での裏技や代替策を伝授

理想の水勾配が取れない場合は、面を分割し最短距離で排水へ逃がす発想が有効です。たとえば中央にスリット排水を設けて左右対称の片流れにすると、長辺方向の1/100が難しくても短辺方向で1/50を確保できます。さらに、表面仕上げを刷毛引きや洗い出しへ変更し、微量の水膜でも滑りを抑えます。既設なら薄層モルタルのレベリングで局所的に逆勾配を是正し、受け先にU字溝や側溝桝を新設します。集水箇所はグレーチングでゴミ詰まりを防ぎ、清掃しやすくします。配管は管径に合わせた1/50〜1/100を守り、排水管末端での詰まりリスクを抑制します。

| 課題 | 実務対応 | ポイント |

|---|---|---|

| 長辺で勾配不足 | 面積分割+スリット排水 | 短辺方向で1/50を優先 |

| 既設の逆勾配 | 薄層レベリングで是正 | 高低差は端部で吸収 |

| 滑りが不安 | 刷毛引き・洗い出し | 摩擦係数を高める |

| 受け口不足 | U字溝・集水桝新設 | ゴミ停止と清掃性 |

補足として、雨量の多い地域では集水ポイントを増やし、1箇所集中を避けると詰まりに強くなります。

水勾配に関するよくある質問をシーン別で分かりやすく解決

駐車場の水勾配はどのくらいがベスト?基準や注意をズバリ解説

駐車場で狙いたい水勾配は、一般に最低1%(1/100)、安心なのは2%前後(1/50)です。乗り入れや歩行の安全性、車いすの通行性を考えると急勾配は避けたいので、平面駐車場は1~2%が現実解です。舗装種別でも変わり、アスファルトは締固め後に沈下が出やすいためやや余裕を見ます。土間コンクリートは金鏝仕上げで水が滑りやすいので、水たまりを作らない排水方向の設計が重要です。勾配を取りにくい敷地はライン排水や集水桝の追加で逃がします。雪国や豪雨エリアでは排水量が増えるため2%寄りを推奨します。注意点として、車止め付近や出入口の段差で微小な逆勾配が生じやすく、端部の高さ管理が肝です。

- 推奨レンジは1~2%(1/100~1/50)

- 水たまり防止には2%が確実

- 排水方向を一筆書きで設計

- 段差・集水桝まわりの逆勾配に注意

短い距離ほど誤差の影響が大きいので、仕上げ直前の実測確認で微調整すると安心です。

水勾配の1/100ってどういう意味?角度や高さへの変換も一発理解

1/100は「水平に100cm進むと1cm下がる」勾配で、1%を示します。設計や見積で混同しがちな単位は統一して考えるとスムーズです。角度へ換算したい場合は、勾配比をtanの逆関数で求めます。実務では角度表記よりも高低差で管理するほうが誤差が出にくく、土間コンクリートや屋根でも同様です。よく使う目安は次の通りで、1/50は約2%、1/200は約0.5%です。高さ計算は距離に勾配を掛けるだけで、レーザー水準器やスタッフで即確認できます。小面積でも排水口までの最短距離で高低差を確保しましょう。勾配の単位が混在すると施工ミスの原因になるため、図面注記は%か1/●表記に統一するのが安全です。

| 表記 | パーセント | 角度の目安 | 距離10mの必要高低差 |

|---|---|---|---|

| 1/200 | 0.5% | 約0.29° | 50mm |

| 1/100 | 1% | 約0.57° | 100mm |

| 1/50 | 2% | 約1.15° | 200mm |

距離×勾配(%)=高低差、または距離÷分母=高低差で即算できます。

ベランダや陸屋根の水勾配は何が違う?防水仕様ごとのポイントを解説

ベランダと陸屋根は防水仕様で最適な水勾配が変わります。一般に、ウレタン塗膜やFRPは表面がフラットで水が残りやすく、1/50(2%)前後が扱いやすい基準です。シート防水やアスファルト防水など大面積の陸屋根は、構造や排水口数により1/100(1%)~1/200(0.5%)を狙い、排水ドレンへ面を集約します。手すり下やサッシ前、ドレン周りはわずかな凹みで水たまりになりやすいため、入隅の面取りと局所の逆勾配排除が重要です。ベランダでは掃き出しサッシの防水立上り寸法を確保し、室内側への越流を防ぎます。積雪や枯葉詰まりが起きる環境ではドレンの複数化やオーバーフロー管も有効です。仕上げ後は散水試験で排水を確認し、必要なら排水口付近を部分研磨や樹脂モルタルで微修正します。

- 防水種別を確認して基準勾配を決める

- 排水口位置から逆算して高低差を設定

- 入隅・ドレン周りの局所逆勾配を是正

- 仕上げ後に散水で排水状況を確認

- 留意点を写真記録して維持管理に活用